Als ich am nächsten Morgen aus dem Fenster schaue ist mein erster Gedanke.“ Ganz schön glatt heute…“ In der aufgehenden Sonne glitzern die Salzkristalle wie das Eis einer gigantischen Schlittschuhbahn.

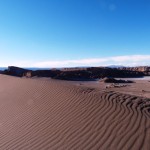

Wir fahren nahe an der Grenze zu Chile Richtung Südwesten mit dem Ziel, in einigen Tagen den Grenzübergang Hito Cajones zu erreichen. Nachdem wir den winzigen Ort Chiguana und den ebenfalls beeindruckenden Salar gleichen Namens passiert haben wird die Umgebung immer unwirtlicher, der Pistenzustand immer schlechter bis hin zu nicht mehr vorhanden. Harter Schotter wechselt sich mit feinstem, tiefem Sand, grobem Geröll und weitläufigen Feldern aus roter und grauer Vulkanasche ab.

Wir navigieren parallel mit zwei Systemen: Mit GPS über unser Garmin (äußerst dürftig) und mit MapsWithMe auf dem Tablet. Dazu unsere reguläre Straßenkarten von Bolivien und Chile, in welchen die Pisten natürlich nicht eingezeichnet sind, wohl aber die größten Berge und Vulkane der Region, die uns zumindest Hinweise auf die grobe Richtung geben können. Jedes System für sich ist völlig unzureichend und würden wir uns auf ein System allein blind verlassen, dann würden wir uns hoffnungslos verfahren. Im Trio und im Zusammenspiel mit gesundem Menschenverstand sowie einer guten Portion Intuition klappt es aber dann ganz gut. Stunde um Stunde arbeiten wir uns voran, über lange Strecken mit gerade einmal fünf Stundenkilometern. Wir fahren am fast 6.000 Meter hohen Vulkan Ollagüe vorbei, der auf chilenischer Seite liegt und uns mit einer hauchzarten, kaum erkennbaren Rauchfahne grüßt. Zum Glück hat er heute keinen Husten.

Auf rund 4.000 Metern erreichen wir die ersten Lagunen, Canapa und Hedionda, auf deren Wasseroberfläche sich die umliegenden 5000er und 6000er spiegeln und die Heimat der beiden seltenen Andenflamingoarten, Tokoko und Chururu, sind.

Wie kamen die Vögel bloß in diese absolute Einsamkeit? In diese Höhe? Wann? Und vor allem: Warum? Zig Kilometer weit ist rundherum nichts. Die Lagunen sind weißgesäumt von Borax, was zusammen mit dem Blau und Türkis des Wassers einen wunderbaren Kontrast zu den Brauntönen der Berge und dem gelbfarbigen Andengras ergibt.

Das gesamte Gebiet in seiner Einzigartigkeit zählt zur Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa und steht unter strengem Naturschutz. Leben ist hier spärlich, aber durchaus vorhanden: Wir haben Glück und sehen neben den zähen Vicunas, denen wir sogar auf 5000 Metern noch begegnen, sogar einen Andenfuchs und eine Art Hase, den wir inmitten des grün-grauen Gerölls niemals entdeckt hätten, wenn er sich nicht bewegt hätte.

Auf 4.275 Meter Höhe erreichen wir die Laguna Colorada, die mit ihrer Farbpalette ein besonders Naturschauspiel ist. Das Wasser des Sees ist aufgrund kupferhaltiger Mineralien rötlich gefärbt, an manchen Stellen von grünen Algen durchsetzt und von einem schneeweißen Boraxstrand umgeben. Auch hier gibt es zahlreiche pinkfarbene und graue Flamingos sowie andere schützenswerte Vogelarten und etliche Vicunas bereichern ihre karge Nahrung durch Mineralien aus dem See.

Bei einem winzigen Militärposten müssen wir uns registrieren lassen. Die beiden jungen Männer in dicken Jacken und den landestypischen Mützen bis über die Ohren freuen sich ganz offensichtlich über diesen Besuch und sind ausnehmend freundlich. Was haben sie nur verbrochen, daß sie die Verbannung in diesen allerletzten Winkel von Einöde verdient haben? Das kleine, aus grobem Stein gebaute Gebäude ist für die beiden Büro, Wohn- und Schlafzimmer gleichzeitig und hat noch nicht einmal einen Ofen oder Kamin, und das bei nächtlichen Temperaturen von bis zu -20 Grad! In dieser Eishöhle werden unsere Daten handschriftlich in eine Liste eingetragen und das war´s auch schon. Das Computer- und Wi-Fi Zeitalter hat den Weg in diese endlegene Ödnis noch nicht gefunden.

Zum Posten gehören eine derzeit unbesetzte meteorologische Beobachtungsstation und ein sogenanntes campamento, d. h. hier lebt eine Handvoll Menschen, deren Bekanntschaft wir am nächsten Morgen machen, von der Llama- und Alpaka-Zucht. Wie schon häufig in Bolivien erlebt, begegnen sie uns unfreundlich und griesgrämig, drehen uns beim Betanken des Wassertanks sogar den Hahn ab, obwohl wir bereits großzügig dafür bezahlt haben und giften uns mit einem Wortschwall in unverständlicher Sprache an. Wahrscheinlich brauchen sie ein Ventil, um sich mal Luft zu machen. Hier gibt es ja auch sonst nichts, worüber man sich aufregen könnte. Die possierlichen Tiere hingegen scheinen uns freundlich gesonnen und kommen neugierig auf uns zu.

Wir fahren über eine brutale Sand- und Wellblechpiste weiter, schrauben uns auf 4.850 Meter hoch zum Geysir Sol de Manana, der an unserer Strecke liegt. Die Lavaschlammlöcher köcheln nur leise vor sich hin; eine große Fontäne ist nicht zu sehen, was wir irgendwie beruhigend finden.

Die Einsamkeit hier oben könnte nicht größer sein, kein Laut ist wahrnehmbar, nicht einmal das Säuseln des Windes. Wenn Stille hörbar ist dann hier. Optisch und akustisch könnten wir genauso gut auf dem Mars unterwegs sein und wenn hier etwas passiert, dann kann einen noch nicht einmal Lassie retten. Wir sind hier nicht nur off-road, sondern off-everything.

Wir sind umgeben von den über sechstausend Metern hohen Kegeln aktiver Vulkane, fahren über rotbraune Lava- und Aschefelder mit Ausdehnungen bis zum Horizont und kilometerweit übersät mit hausgroßen und kleineren Gesteinsbrocken von den vergangenen Ausbrüchen. Welch gewaltige Eruptionen müssen dem vorausgegangen sein? Mit welch immenser Wucht muß die Erde ihr Innerstes nach außen geschleudert haben? Wir fühlen uns wie Zeitzeugen der Erdgeschichte und uns wird wieder einmal bewusst, daß diese noch lange nicht abgeschlossen, sondern ein immerwährender Prozeß außerhalb der menschlichen Kontrolle ist. Zu sagen „Man muß die Natur in Balance halten“ klingt zwar gut, ist aber Quatsch. Die Natur ist niemals in Balance, sondern permanter Veränderung ausgesetzt, ob wir Menschen das gut finden oder nicht.

Die Fahrt ist selbst mit dem Unimog mörderisch, eine brutale Materialschlacht ohnegleichen, aber das Erlebnis einzigartig. Weder Worte noch Bilder können unsere Gefühle und Eindrücke auch nur annährend wiedergeben; jeder Versuch muß angesichts der Großartigkeit dieser Landschaft schon im Ansatz scheitern.

Bei späteren Recherchen stellen wir fest, daß wir unwissentlich große Streckenabschnitte der diesjährigen Ralley Paris – Dakar, die über Chile, Bolivien und Argentinien führte, gefahren sind. Wir hatten ab und an einige kleine Markierungen im Sand und Geröll gesehen und uns schon nach deren Bedeutung gefragt, aber mit Blick auf das Rennen macht es Sinn. An die Geschwindigkeiten der internationalen Fahrer kamen wir mit unserem Schiff allerdings nicht annährend heran 🙂

Ungefähr 50 km südlich des Geysirfeldes erreichen wir kurz vor Einbruch der Dunkelheit die Laguna Verde am Fuß der Vulkane Licanbur und Juriquez und suchen uns einen Stellplatz auf 4.350 Metern . Höher haben wir noch nie geschlafen. Kurz vor Mitternacht steigert sich der eiskalte Wind zu einer Sturmstärke, die selbst den 7,5 Tonnen schweren Unimog zum Schwanken bringt. Da es auf der Hochebene keine Hindernisse wie Felsen oder Wälder gibt, die den Sturm zumindest etwas brechen könnten, tost der Wind völlig ungebremst heulend darüber hinweg. Die Nacht ist für uns entsprechend unruhig und ausgeruht sind wir am nächsten Morgen nicht, aber es hat sich gelohnt. Um die Mittagszeit vollzieht sich dann an der Laguna Verde ein besonderes Naturschauspiel: Durch die Sonneneinstrahlung und die Reaktion des pflanzlichen Planktons in Verbindung mit dem hohen Blei-, Kalzium- und Schwefelgehaltes schimmert die vorher kristallklare Lagune plötzlich türkis-grünlich.

Und nein, die Bilder sind nicht gephotoshopped!

Nachdem wir uns an dem Farbspiel satt gesehen haben fahren wir weiter und erreichen am Nachmittag den winzigen internationalen Grenzübergang nach Chile: Nach fast tausend Kilometern offroad sind Unimoppel und wir zwar ganz schön gerädert, aber wir haben es geschafft!

Nach der Ausreise aus Bolivien müssen wir noch ein paar Kilometer Piste fahren, bis wir den Paso Jama erreichen, und dann müssen wir uns entscheiden: rechts oder links.