Die Farbe des Himmels ändert sich alle paar Minuten. Das strahlende Blau, gerade noch vom Wind völlig wolkenfrei gefegt, wird urplötzlich von großen, tief über den Hügeln hängenden, Regenwolken verdunkelt. Sicherheitshalber kramen wir – erstmals auf dieser Reise – unsere Regenjacken raus. Das kann nur bedeuten, daß wir auf Chiloé angekommen sind, der Insel, von der Charles Darwin in seiner Beagle-Dokumentation behauptete, ihr Klima sei „schaudervoll“. Ganz so schlimm ist es nicht, aber mit Regen müssen wir auf unserer weiteren Reise durch Patagonien jetzt wohl häufiger rechnen.

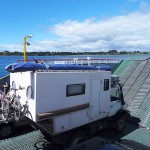

Der Archipel südlich von Puerto Montt besteht aus rund vierzig kleinen Inseln und der Hauptinsel, die ca. 180 km lang und 50 km breit und nach Feuerland damit die zweitgrößte Insel Südamerikas ist. Wir sind mit einer kleinen RoRo-Fähre über den Canal de Chacao angekommen und beschließen, zunächst den Nordteil der Insel zu erkunden, bevor wir weiter zur Inselhauptstadt Castro fahren. Die Überfahrt vom Festland hat inklusive der Fahrzeug-Verladung rund zwanzig Minuten gedauert. Seit einiger Zeit gibt es Pläne, eine 2600 Meter lange Brücke über den Canal de Chacao zu bauen, aber bisher scheitert das Vorhaben am heftigen Widerstand der Chiloten, die ihre jahrhundertelange Abgeschiedenheit nicht gerne aufgeben möchten.

Aufgrund der Isoliertheit der Insel konnten vielfältige Traditionen und Mythen entstehen, die auch heute in perfekter Symbiose mit Kirche, Telefon, TV und Internet im Alltag der Menschen weiterleben. Auch die Jesuiten, die um 1600 die Kolonialisierung der Insel mit ihrer gewohnt sanften Hartnäckigkeit betrieben, und die pragmatischen deutschen Siedler, die später kamen, änderten nichts an der Tatsache, daß die Chiloten weiterhin an Hexen, Geisterschiffe, Feen und Zauberer glaubten, die in den Wäldern lebten, darunter der trauco, ein kleiner Troll, der gerne jungen Mädchen nachstellt. Die Menschen hier begegnen uns auch etwas anders als ihre chilenischen Mitbürger vom Festland: Sie sind zwar gleichermaßen freundlich, aber etwas weniger mitteilsam. Außerdem sind sie die Ruhe in Person, denn hier gilt das Sprichwort „Wer sich beeilt, verliert Zeit“.

Wir fahren nach Ancud ganz im Norden der Insel, mit knapp 40.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt auf der Hauptinsel und von den Spaniern 1767 als Verteidigungs- und Versorgungsposten für die Kap-Hoorn-Segler angelegt. Die Bebauung aus Holzhäuschen rund um die zentrale Plaza und den Hafen ist eng und verwinkelt, so daß wir mit dem Unimog ziemlich rangieren müssen. Wir fahren weiter zur Halbinsel Lacuy, wo man frische Austern essen kann, und schon bald geht die bisher geteerte Straße in eine Schotterpiste über. Auf kleinen Inseln vor der Küste von Punihuil nisten während der Sommermonate mehrere Kolonien von Magellan– und Humboldt-Pinguinen und wir beobachten vom flachen Sandstrand aus, wie einige Touristen aus einem kleinen Fischerboot ausgebootet und mit einem großrädrigen Karren mit dicker Gummibereifung trockenen Fußes durch das seichte Wasser zurück ans Land gebracht werden.

Ohne konkretes Ziel fahren wir die Piste weiter und gelangen zu einem Platz hoch über einer wunderschönen Bucht. Die sanfte Hügellandschaft mit ihren sattgrünen, mit bunten Frühlingsblumen übersäten Wiesen erinnert ein bisschen an Irland, die Kühe und Schafe grasen auf Weiden, die bis zu den Stränden hinunter reichen, bizarr geformte Bäume signalisieren eindeutig die vorherrschende Windrichtung und das Meer glitzert in einem karibischen Türkisblau. Bei Sonne scheint die Insel geradezu zu leuchten. Spontan beschließen wir, hier ein bisschen zu bleiben.

Als es entlang der Küste nicht mehr weiter geht nehmen wir wieder Kurs auf die PanAm und fahren zur Inselhauptstadt Castro, die berühmt für ihre bunten palafitos entlang der Wasserfront und ihre alte, lila-gelb angemalte Holzkirche ist. Die dünnwandigen Pfahlbauten sind zum Wasser hin auf Stelzen gebaut, so daß die Fischer bei Flut mit ihren Booten direkt unter ihre Häusern fahren konnten. Bei Ebbe fällt der Strand unter den Häusern trocken. Immer schon mehrheitlich das Zuhause der ärmeren Bevölkerung waren die palafitos eine lange Zeit dem Verfall preisgegeben, bevor ihr touristisches Potenzial erkannt wurde. Retro ist chic. Vorausschauende Unternehmer und trendbewußte Architekten haben inzwischen einige von ihnen zu kleinen Hotels und Restaurants umgebaut.

Castro ist nicht nur ein Ziel von Backpackern und Reisenden wie wir, sondern wird auch von vielen Kreuzfahrtschiffen während der Sommermonate angelaufen, die gerne ihr Geld für ein typisch chilotisches curanto ausgeben, dem Inselgericht aus. Ursprünglich legte man heiße Steine in ein Erdloch, schichtete Meeresfrüchte, Fleisch, Huhn, Wurst und Gemüse darauf und deckte darüber die großen Blätter der Nalca-Pflanze. Anschließend ließ man das Ganze zwei Stunden schmoren. Heute stammt das curanto, welches in den Restaurants serviert wird, aus großen Schmortöpfen.

Der gaumenverwöhnte DerNachbar, der Chiloé bereits vor uns besucht hat, hatte uns noch einen Gourmet-Tipp für Castro gegeben: das Café Ristretto, und wir werden nicht enttäuscht. Entgegen des in Chile sonst üblichen Nescafé in Tütchen bekommt man hier einen echten Cappuccino serviert. Mit Milch aufgeschäumt, so wie er sein soll. Auch wenn es geschmacklich nicht wirklich passt, wir gönnen uns dazu eine Pizza, satt belegt mit Sardellen und Kapern bzw. Schinken und Champignons. Als dann noch das Internet langsam, aber ansonsten anstandslos funktioniert, sind wir glücklich.

Von Castro aus kreuzen wir noch ein paar Tage über die Insel und besuchen den Parque Nacional Chiloé an der Westküste, rund sechzig Kilometer von Castro entfernt. Die Fahrt führt an den malerischen, dicht bis an die Ufer bewachsenen Seen Huillinco und Cucao vorbei. Der Park selbst wurde 1982 eingerichtet, schützt auf einer Fläche von mehr als 43.000 Hektar undurchdringlichen Urwald mit Jahrhunderte alten Alercen, Laub- und Nadelwäldern, Lagunen und Mooren und reicht bis an den tosenden Pazifik, von dem er durch einen Dünengürtel getrennt ist.

Der weitaus größte Teil des Parks ist unzugänglich, aber vereinzelte Wanderwege ermöglichen einen schönen Einblick in die üppige Fauna des Regenwaldes. Wir verbringen eine Weile an einem breiten, einsamen Strand, wo ein vom Meer geformter Kieselstein schöner als der andere ist, und beobachten das Wolkentheater am Himmel.

Was wir von Chiloé sehen, gefällt uns sehr gut. Die hügelige Landschaft ist in allen Grüntönen schattiert und die Wiesen sind mit Butterblumen, Vergißmeinicht und Gänseblümchen übersät. Die Menschen leben auf kleinen, von Weidezäunen aus Holz umgebenen Gehöften und in ihren Gärten setzen üppig wachsende blaue Hortensien, pinkfarbene Rhododendren und Stockrosen fröhliche Farbtupfer. Mehrfamilienhäuser oder zur Miete wohnen wie in Europa sind hier unbekannt, fast jeder hat hier uralten, von Generation zu Generation vererbten Grundbesitz. Im Gegensatz zu den Tieren im wüstenhaften Norden des Landes sind die Rinder, Pferde und Schafe kugelrund, haben glänzendes Fell und schauen zufrieden. Kälberwiesen wie in Deutschland gibt es nicht; hier bleiben die Familien lange zusammen und die Milch bekommt das Kalb und nicht Aldi. Überall auf der Insel stehen winzige, mit Alerce-Schindeln verkleidete Kirchen. Insgesamt gibt es auf Chiloé 150 dieser Kirchen, von denen sechzehn in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden. Die Außenvertäfelung mit den rund 90 Zentimeter langen Schindeln, von denen nur ein Drittel sichtbar ist, ist vielfältig. Insgesamt gibt es zehn verschiedene Stile von tejuelas.

In Castro hatten wir die Fährpassage für die Überfahrt Quellón – Chaitén gebucht. Das Boot fährt zweimal pro Woche und die Überfahrt dauert je nach Wetter vier bis fünf Stunden. Quellón mit seinen 15.000 Einwohnern ist die südlichste Stadt der Insel und gelangte zu landesweitem Ruhm, als hier 1906 die erste Schnapsbrennerei Chiles errichtet wurde. In ihren Anfängen kaufte sie 150.000 Hektar Wald, der nach und nach zu Holzkohle verfeuert wurde. Die Brennerei gibt es heute nicht mehr und Quellón lebt von der Muschel- und Lachszucht im Golfo Corcovado sowie von der steigenden Zahl an Touristen. Die Stadt selbst ist unspektakulär, aber vom Strand mit den bunten, auf den Wellen schaukelnden Fischerbooten bieten sich bei wolkenlosem Himmel herrliche Blicke auf die schneebedeckten Vulkane viele Kilometer entfernt auf dem Festland gegenüber.

Unsere Fähre, die Don Baldo, soll um 3.00 Uhr – ja, mitten in der Nacht – in Quellón ablegen. So ungefähr jedenfalls, festlegen möchte sich niemand so genau. Wir werden aufgefordert, uns wegen der Fahrzeugverladung bereits um Mitternacht im Hafen einzufinden. Hinweisschilder, wo die Don Baldo anlegen wird, gibt es keine in der Stadt, daher fragen wir uns durch. Wir sind frühzeitig an der Anlegestelle bei den Fischverarbeitungsbetrieben und Lachsfarmen im Norden der Stadt, stellen den Wecker und legen uns für kurze Zeit hin. Aufgrund der langen Verladezeit, die uns angegeben wurde, erwarten wir ein relativ großes Schiff, aber als die Don Baldo einläuft ist sie nicht wirklich groß. Auf dem Steg reiben wir uns noch den Schlaf aus den Augen, als wir ein deutsches Paar aus Jena wiedersehen, die wir bereits in Cusco auf der Quinta Lala kurz kennengelernt hatten. Ihre Reiseroute war seitdem ganz anders als unsere, aber hier kreuzen sich überraschend unsere Wege.

Die Bugklappe der Don Baldo wird – die Estonia-Katastrophe scheint hier unbekannt zu sein – schon weit vor der Anlegestelle vollständig heruntergefahren, dann legt das Schiff in schrägem Winkel an der Betonrampe an und das Verladen beginnt. Insgesamt werden acht große Sattelschlepper mit jeweils rund 50.000 Litern Benzin und Diesel rückwärts auf die Fähre gefahren, wobei die Fahrer fast im rechten Winkel um die Ecke rangieren müssen. Alle Achtung, das ist eine Meisterleistung. Anschließend werden Unimoppel und der einzige weitere PKW verfrachtet, dann ist der Schiffsbauch voll und die nächtliche Fahrt zum Festland beginnt. Ein etwas seltsames Gefühl, mit fast einer halben Million Liter hochexplosiver Fracht unterwegs zu sein, aber das Meer ist spiegelglatt, die Überfahrt ruhig und wir können in unseren Sesseln dösen, bis wir frühmorgens im verschlafenen Chaitén, unserem Einstieg in die Carretera Austral, ankommen.