Valparaiso verfügt über ein ganz besonders originelles Transportmittel und einzigartige Attraktion: In der Blütezeit der Stadt Mitte des 19ten Jahrhunderts verband man etliche Hügel mit Schrägaufzügen. Insgesamt gab es dreißig solcher Aufzüge, von denen heute noch sieben funktionieren und von Einheimischen wie Touristen benutzt werden. Die kleinen Mahagoni-Kabinen für vier bis sechs Personen wurden per Wasserkraft über die schwarzen, schräg am Hang verlaufenden Schienen bewegt. Die talwärts fahrende Kabine zog dabei mit ihrem Gewicht die bergauffahrende Kabine an einem Drahtseil, welches in der oberen Station über ein großes Führungsrad lief. Wenn die Kabine nicht mit ausreichend „Lebendgewicht“ besetzt war, wurden einfach große Tanks am Boden der Kabine mit Wasser gefüllt, und schon funktionierte die Schwerkraft. Später wurden die Aufzüge dann mit Dampfmaschinen betrieben und ab 1906 mit Elektromotoren, deren erster aus Deutschland kam.

Archiv der Kategorie: Chile

Valparaiso

Paramaribo, Mandalay, Jaipur, Isfahan … es gibt Orte auf unserer Welt, die so klangvolle, für uns manchmal kaum aussprechbare Namen tragen, daß das Herz eines Globetrotters unweigerlich in Schwingung versetzt und die Phantasie beflügelt wird. Städte, die man immer wieder im Atlas und Web nachgeschlagen hat, die das Fernweh wecken, die man einmal im Leben unbedingt besuchen möchte. Städte in fernen Ländern, deren Fremdheit und Exotik Träume auf die Reise schicken. Valparaiso ist auch so ein magischer Name mit enormer Anziehungskraft und wir sind auf dem Weg dorthin.

Von Combarbalá aus führt unser Weg über eine kurvenreiche Strecke und zwei Passhöhen mit eindruckvollem Ausblick auf die Kakteenwüste und die dahinter liegenden Anden. Hier in dieser Region haben die kleinen Chinchillas mit ihrem weichen Fell ihr letztes Refugium in Chile in einem eigens zu ihrem Schutz eingerichteten Reservat gefunden. Die putzigen nacht-aktiven Tiere wurden ihres Pelzes wegen, mit dem sich die „Dame von Welt“ im 19ten und 20ten Jahrhundert allzu gern schmückte, millionenfach bis fast zur Ausrottung gejagt,

Wieder an der Küste und auf der PanAm angekommen wird die Nähe des Großraums Santiago allmählich spürbar. An den schönen halbmondförmigen Buchten aus hellem und dunklem Sand und oberhalb der rauen Felsenküste haben sich viele Fischerdörfer mit der zunehmenden wirtschaftlichen Prosperität Chiles zu beliebten Sommerbadeorten entwickelt und – weniger schick als Vina del Mar oder La Serena – dabei ihren alten Charme noch nicht verloren. Die Ortschaften sind ein bunter Stilmix aus kleinen, in Pastellfarben gestrichenen Holzhäuschen, alpenländisch anmutendem Fachwerk und puristischen Villen aus Stein und Glas mit atemberaubender Lage auf den Kliffs und Ausblick auf den Pazifik. Jetzt, in der Vorsaison, sind die Häuser noch verwaist, die Vorhänge zugezogen. Ganze Straßenzüge stehen noch leer, was uns die Gelegenheit zum Betrachten in aller Ruhe gibt. Lediglich die Gärtner und Hausmädchen sind zu sehen, die für die Besitzer die Sommersaison vorbereiten.

Wir finden einen schönen Stellplatz direkt am Strand des verschlafenen Pichidangui. Auch hier ist der Frühling angekommen und selbst in den Felsspalten unmittelbar an der Brandung des Pazifiks blühen Pflanzen mit dickfleischigen Stengeln und Blättern in den leuchtendsten Farben. Trotz des Tourismus halten die Einheimischen an ihren alten Gewohnheiten fest und so können wir morgens einige Frauen mit großen Körben beobachten, die in gemächlichem Tempo zwischen den Felsen im Meer Muscheln sammeln und dabei ein Schwätzchen halten.

Wir fahren die Küste entlang südwärts bis wir Vina del Mar mit seinem langen, hellen Sandstrand, gepflegten Grünanlagen, von Palmen gesäumten Alleen, schicken Restaurants, Shopping Malls und Wohnpalästen erreichen. Das beliebteste Seebad Chiles ist noch jung: Die Stadt entstand erst vor rund 120 Jahren aus einem großen Weingut. Seit die Bahnlinie von Santiago nach Vina del Mar eröffnet und mit der Ruta 68 eine schnelle Anbindung per Auto geschaffen wurde strömen die santiaguinos an den Wochenenden und in den Ferien in ihre Stadt am Meer. In der Sommersaison von Dezember bis Februar verbringen über eine Millionen Feriengäste aus Chile, aber auch aus anderen Ländern Lateinamerikas, hier ihren Urlaub. Argentiniens wohlhabenden Weinregion liegt nur einen Katzensprung entfernt hinter den Bergen und die Küste Chiles ist deutlich näher und schneller zu erreichen als die eigene am Atlantik. Durch die gute Infrastruktur ist Vina del Mar inzwischen auch für viele Firmen attraktiv geworden, so daß heute rund 300.000 Menschen fest hier leben. An der Promenade, die sich viele Kilometer die Küste Richtung Norden entlang windet und den Strand begrenzt, stehen hohe, fast ausnahmslos sehr geschmackvolle Wohntürme neben gepflegten Anwesen in parkähnlichen Gärten. Selbstbewusste Architekten scheuen auch nicht davor zurück, die Apartmenthochhäuser direkt in die schwarzen Felsen im Wasser zu bauen. Mit dem weiter südlich gelegenen Valparaiso ist Vina del Mar inzwischen verwachsen und sowohl durch eine breite Straße als auch eine S-Bahn verbunden. Die leicht verlotterte, sich mit ihren unzähligen bunten Häuschen eng an die Hügel schmiegende Nachbarstadt bildet einen scharfen Kontrast zum modernen Vina.

Valparaiso, die Stadt mit dem verheißungsvollen Namen „Paradiestal“, war einst der unange-fochtene Handelshafen für Schiffe, die Kap Hoorn umrundeten und den Pazifik befuhren. Viele Jahrtausende bereits von Chango-Indianern bewohnt, wurde der Ort mit dem fast mediterranen Klima 1536 vom Spanier Juan de Saavedra „entdeckt“, der dort im Namen der spanischen Krone einen kleinen improvisierten Hafen anlegte. Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Boom kam zu Beginn des 18ten Jahrhunderts mit den großen Frachtschiffen aus aller Welt, den Walfängern, die im Südpazifik ihre Beute jagten, und der Bedeutung als Chiles Umschlagplatz für Weizen, der von dort zur Zeit des Goldrausches nach Kalifornien verschifft wurde. Mitte des 19ten Jahrhunderts war Valparaiso zu einem der wichtigsten Häfen und Drehkreuz im internationalen Handel geworden und auch die Schiffe bedeutender Forscher wie zum Beispiel Charles Darwin´s „Beagle“ legten hier einen Stopp ein, um Proviant aufzunehmen, Korrespondenz zu erledigen, gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzugehen oder sich nach Monaten auf See zu vergnügen. Renommierte Handelshäuser eröffneten in Valparaiso Niederlassungen, die deutsche Reederei Hamburg-Süd ließ sogar einen Schnelldampfer namens „Valparaiso“ bauen und in Thomas Manns „Buddenbrooks“ zieht ein Familienmitglied für einige Zeit in diese Stadt. Viele der prachtvollen, heute unter Denkmalschutz stehenden Bauten im Zentrum Valparaisos entstammen dieser Zeit.

Die goldene Ära sollte nur rund ein Jahrhundert andauern. Ein schweres Erdbeben mit über 6.000 Todesopfern verwüstete die Stadt 1906 fast völlig und der nächste Schlag mit schwer-wiegenden wirtschaftlichen Folgen war die Eröffnung des Panamakanals nur acht Jahre später. Mit einem Schlag war Valparaiso von den internationalen Routen abgeschnitten und verlor über Nacht seine strategische Bedeutung als Handels- und Finanzplatz. Erst seit die chilenische Wirtschaft seit den 80er Jahren auf einen relativ stabilen Wachstumskurs und Exportzuwächse blicken kann erholt sich die Hafenstadt allmählich und löst sich aus ihrem Schock. Mit ihrem besonderen, leicht verwahrlosten Charme ist Valparaiso heute auch für zahlungskräftige Touristen aus aller Welt attraktiv geworden: Allein über 120.000 Kreuzfahrtgäste besuchen pro Jahr die Stadt am Meer.

Wie alle ehemals bedeutenden Hafenstädte und einer betagten stolzen Dame nicht unähnlich besitzt Valparaiso unter der bröckelnden Fassade einen starken Charakter und ein großes Herz. Die Stadt lebt am Wasser, erstreckt sich auf wenigen parallelen Straßenzügen auf dem „plan“, dem schmalen, künstlich eingeebneten Uferstreifen zwischen den Bergen und dem Meer, und zieht sich dann mit ihren bunten, ineinander verschachtelten Häusern die Hügel hinauf. Insgesamt 42 dieser bewohnten Hügel gibt es heute, die alle über steile Gassen, gewundene Treppen, krumme Stiege und uralte Schrägaufzüge miteinander verbunden sind. Viele dieser pittoresken Stadtviertel und das Zentrum zählen mit Recht seit 2003 zum Weltkulturerbe und verdienen die Fördermittel, die die Weltbank in die Sanierung gesteckt hat.

Wir schlendern durch die Straßen, bummeln hinüber zur Iglesia La Matriz, von wo aus bis 1900 alle auslaufenden Schiffe gesegnet wurden, fahren mit dem Ascensor El Peral und dem Ascensor Concepción auf zwei Hügel, genießen den grandiosen Ausblick über den Hafen und die Stadt, bewundern die wie Schwalbennester an den unzugänglichsten Stellen klebenden Häuser. Viele bestehen nur aus einem abenteuerlichen Holzgerüst mit Lehmziegelwänden, wobei die Fassade und das Dach aus bunt angemaltem Wellblech sind. Kleine, auf den Betrachter marode wirkende Balkone mit Topfpflanzen lugen zwischen den Häusern hervor und zwischen den Wänden weht auf langen Leinen die Wäsche. Viele der schmalen Gassen beherbergen urige Kneipen und Restaurants oder winzige Boutiquen, die lokales Kunsthandwerk wie zum Beispiel Schmuck aus Kupfer verkaufen. In einem Hof spielt eine Gruppe junger Musiker soften Jazz, dessen Noten vom Wind über das ganze Viertel getragen werden. In der Nachmittagssonne liegt über allem eine leichte Melancholie, eine dösige Trägheit, die mich ein wenig an Lissabon und die portugische saudade erinnert.

Zeit und Zeitgeschehen, Naturgewalten und Wirtschaftskrisen haben dieser einstigen Hafen-schönheit arg zugesetzt, aber sie trotzt ihrem Schicksal beharrlich. Auch das Großfeuer, welches im April diesen Jahres 12 Menschen das Leben kostete, über 2.000 Häuser vernichtete und zehntausend Menschen vorübergehend in die Flucht trieb ist nur von temporärer Bedeutung. 1.300 Feuerwehrleute waren im Einsatz, 20 Hubschrauber und Flugzeuge bekämpften die Flammen aus der Luft. Das Feuer war nachmittags auf einer 30 Hektar großen Müllhalde ausgebrochen und in kürzester Zeit wurde die Flammenwand von anhaltenden Winden bis in die Wohnhügel getrieben. Als mögliche Auslöser des Infernos nannten Augenzeugen zwei Truthahngeier, die sich auf einer Hochspannungsleitung niederließen. Der Wind habe zwei Kabel aneinander gebracht, die Geier seien dabei verbrannt und die entstandenen Funken hätten die trockenen Blätter am Boden entzündet, berichtete das Nachrichtenportal Emol unter Berufung auf die Feuerwehr. Auch diesen Schlag wird die Stadt am Meer verkraften.

Valparaiso ist einzigartig, zeigt stolz seine Schönheit, aber versteckt auch die hässlichen, die armen, die menschlichen Seiten nicht. Der verheißungsvolle Name hält, was er verspricht.

Shoot for the moon…

… even if you miss, you land among the stars.

Wir sind inmitten der Sterne gelandet, zumindest für einen winzig kleinen Moment, gemessen an den Dimensionen unseres Universums. Im dritten Anlauf hat sich endlich unser Wunsch erfüllt und wir haben Tickets für eine nächtliche Besichtigung des Observatoriums Cruz del Sur erstanden, welches zum Planetarium der Universität von Chile gehört und 2007 eingeweiht wurde.

Es ist ein touristisches Observatorium drei Kilometer außerhalb von Combarbalá auf der Kuppe des Cerro Peralito und das einzige, wo Besucher mit vier 14- und 16-Zoll-Teleskopen selbst die Planeten und Sterne beobachten können. Alle anderen Observatorien ermöglichen nur einen Second-Hand-Blick per Computer-Bildschirm. Hinzu kommt, daß auch der Vollmond bei der hier angewandten Technik nicht stört. Ein Filter wird über das Teleskop gelegt und wir sehen den Mond zum Greifen nah, in aller Klarheit seine Ränder, den Verlauf des Kopernikuskrater.

Sirius ist in der heutigen Nacht der hellste Stern am Firmament und um diese Jahreszeit können wir von den Planeten den Mars am Himmel der Südhalbkugel erkennen. Wir dürfen einen Blick zurück in der Zeit werfen, ein paar Milliarden Jahre, Richtung Urknall. Wir sehen unter anderem einen großen Sternenhaufen, der ausschaut wie leuchtende Diamanten auf einem samtschwarzen Tuch. Dann schauen wir uns den Orion-Nebel und anschließend den Tarantula-Nebel an, eines der größten bekannten Gebiete, wo fortwährend Sterne „geboren“ werden. Er liegt 179.000 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt; der wissenschaftliche Mitarbeiter erklärt uns, daß der Tarantula-Nebel ein Viertel des sichtbaren Himmels einnähme, würde man ihn auf die geringere Entfernung des Orion-Nebels zur Erde heranholen, der von unserem Sonnensystem „nur“ 1.350 Lichtjahre entfernt ist.

Plan B

Mitte November sind wir mit DerNachbar aus Düsseldorf in Santiago de Chile verabredet und wir wollen die Zeit bis dahin nutzen, ein oder auch zwei Gläschen argentinischen Rotwein zu trinken. Unser Plan ist, von Vicuna im Valle del Elqui dem Lauf des Rio Tubio nach Osten zu folgen, um nach 170 Kilometern auf einer Schotterpiste den Paso Agua Negra zu erreichen. Er ist mit 4.775 Metern der höchste befahrbare Grenzpaß zwischen Argentinien und Chile und einer der höchsten Pässe weltweit. Von dort möchten wir in einigen Bodegas rund um Mendoza das argentinische Herz des Weines erkunden, zur auch hier in Chile in kleinen Straßenaltären als Schutzpatronin aller Reisenden hochverehrten Difunta Correa fahren und dann über den Paso Cristo Redentor am Cerro Aconcagua vorbei wieder nach Chile einzureisen. Wir finden, daß das ein sehr schöner Plan ist, aber, wie sich herausstellt, leider nur in der Theorie… Zum Glück fällt uns in Vicuna noch rechtzeitig vor unserem Aufbruch ein, bei der Polizeistation nachzufragen, ob der Paso Agua Negra überhaupt um diese Jahreszeit schon geöffnet ist. Der Polizist schmunzelt unverholen, denn solche Fragen können wohl nur Gringos stellen. Der Paß ist, vorausgesetzt das Wetter zeigt sich freundlich, im Januar und Februar geöffnet, keinesfalls ist aber mit einer Öffnung vor Ende November/Anfang Dezember zu rechnen…

Wir basteln uns einen Plan B, der die weiter westlich verlaufende PanAm meidet und stattdessen über einsame Pisten von Vicuna aus durch das Tal des Rio Hurtado südwärts über Ovalle, Monte Patria, Combarbala und Illapel bis Los Vilos am Meer führt.

Mit Haarnadelkurven, die so eng sind, das wir rangieren müssen, und enormen Steigungen ist die Strecke anstrengend und anspruchsvoll zu fahren. Alle Bandscheiben bedanken sich einzeln und der Begriff „durchgesessen“ erhält eine neue, sehr plastische Bedeutung. Auf vielen Kilometern ist die steile Erdpiste ausgesetzt und über schwindelerregenden Abhängen gerade einmal so breit wie der Unimog. Mein Mantra auf dieser Strecke ist: „Es kommt uns niemand entgegen…Es kommt uns niemand entgegen…“

Alan Parson´s Project haben es seinerzeit so schön besungen:

What goes up…

… must come down.

So wie es bergauf geht, geht es auch bergab, aber wir schaffen es.

Dieses Land ist Saurierland. Archäologen entdeckten hier neben versteinerten Araukarienstämmen aus der Zeit, als hier noch Wälder wuchsen, auch über 10.000 Jahre alte Wandmalereien und Knochen verschiedener Saurier, u. a. des T-Rex, der mit knapp sieben Tonnen fast soviel wog wie unser Unimoppel. Die großen Tiere und Wälder sind verschwunden, geblieben ist eine Landschaft mit kargen Kakteenhügeln, den Anden im Hintergrund und Flußtälern, die sich der Mensch mehr und mehr versucht wirtschaftlich zu Nutze zu machen.

Die grünen Täler in der Halbwüste mit ihren kleinen Ortschaften geben einen schönen Eindruck in das traditionelle Leben der Bauern. Zumeist bestehen sie aus einer kleinen Ansiedlung pastellfarben gestrichener Adobehäuschen, einer Schule, einer Kirche, einer baumbestandenen Plaza mit Sitzbänken als Treffpunkt von Alt und Jung, einigen Obst- und Gemüsekiosken und einer Dorfschänke.

Während des Sommers finden an Samstagen und Sonntagen in einer halbmondförmigen Arena Rodeos statt, bei denen es darum geht, die größtmögliche Geschicklichkeit mit seinem Pferd zu beweisen. Ansonsten ist das Leben hier ruhig und richtet sich nach den Saat- und Erntezeiten. Uns gefällt besonders Combarbalá gut, die sich eigentlich durch nichts Besonderes auszeichnet oder von den anderen Dörfern der Umgebung abhebt, wenn da nicht, ja wenn da nicht … das Observatorio Astronómico Cruz del Sur wäre.

Valle del Elqui

Das sonnige Tal des Rio Elqui östlich von La Serena birgt inmitten der Wüste mit ihren fast kahlen Bergen eine subtropische Oase. Auf den Terrassen des Flusses und an den eigentlich kargen, kakteenbestandenen Berghängen rund um die Städtchen Vicuna, Pisco Elqui und Horcon gedeihen hier durch das besondere Mikroklima unter anderem Papayas, Mangos, Chirimoyas, Lucumas, Pfirsiche, Erdbeeren, Spargel und die Trauben, die für einen guten Pisco, den chilenischen Traubenschnaps, erforderlich sind.

Die klimatischen Bedingungen und die mineralhaltigen Böden im Valle del Elqui bringen sehr süße und säurearme Muskatellertrauben hervor, die in genossenschaftlich organisierten Brennereien und Privatdestillerien zu Pisco mit 30 – 50%igem Alkoholgehalt verarbeitet werden. Der Pisco wird durch Hinzufügen von Limettensaft, Puderzucker und geschlagenem Eiweiß zum weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Nationalgetränk Pisco Sour veredelt, wobei auch Peru den Anspruch auf die Erfindung des Pisco erhebt und der Streit nach wie vor auf kleiner Flamme weiterköchelt.

Wir hatten den Pisco Sour schon mit Guadelupe und Paul in Tacna mehrfach getestet – sehr lecker – , aber für die Zukunft beschlossen, daß aufgrund der hohen Umdrehungen zwei Gläser mehr als genug sind.

Das Valle del Elqui und seine Nachbartäler sind auch Heimat unserer gefiederten Freunde, die wir seit dem bolivianischen Teil des Pantanals nicht mehr in freier Natur gesehen haben. Wir entdecken eine etwas kleinere, aber nicht minder lautstarke Art von Papageien mit khakigrünem Gefieder, wobei der Bauch gelb-orange leuchtet. Ein ganzer Schwarm zieht kreischend über uns hinweg, als wir im bis auf einen kümmerlichen Tümpel fast völlig ausgetrockneten Stausee von Vicuna campieren, und auch später entdecken wir die bunten Vögel bis hinauf in 1.500 Metern.

Wir erfahren, daß es in dieser Region seit fünf Jahren nicht mehr geregnet hat und der Wassermangel zunehmend prekärer wird, da der wirtschaftliche Erfolg dieser Region unmittelbar von der Versorgung der Anbauflächen mit Wasser abhängt. Jeder Quadratmeter im Tal wird bereits landwirtschaftlich genutzt und die Weinreben ziehen sich die ansonsten kargen Hänge hoch. Die Bewässerung erfolgt durch Hochpumpen des Wassers aus dem Rio Elqui und des Grundwassers. Die Folgen sind jetzt schon sichtbar: Der Rio Elqui ist nur noch ein dünnes Rinnsal.

Eine weitere Attraktion in dieser Gegend ist die Vielzahl an Observatorien, die wie gestrandete Ufos in der Sonne glitzernd auf den Kuppen der Berge thronen.

Der Himmel über der Wüste ist hier besonders klar, da die Inversionsschicht des Küstennebels alle Staubpartikel, die sonst die Lichtdurchlässigkeit der Atmosphäre stören würden, auf rund 1.000 Höhenmetern in der Luft bindet. An 350 Tagen bzw. vielmehr Nächten im Jahr ist der Himmel hier zwischen Küste und Andenkette wolkenlos und staubfrei. Im Observatorium Cerro Paranal hatten wir kein Glück, aber wir können uns im Büro des Observatoriums del Pangue, rund 17 Kilometer südlich von Vicuna, für eine Besichtigung anmelden. Unsere Freude währt jedoch nur kurz, denn am späten Nachmittag ziehen Wolken auf, die sich zunehmend verdichten. Erst wird die Tour von 21.00 Uhr auf 23.00 Uhr verschoben, dann ganz abgesagt. Als Ausgleich bescheren uns die Himmelgötter einen unvergleichlich schönen Sonnenuntergang. Zuerst färben sich die von der Abendsonne angestrahlten Berge in zartem Rosaorange, dann zieht von der Küste eine dichte, dreidimensionale Wolkendecke über das Tal und taucht die Landschaft in dramatisches Orange-Violett. Christkindchen backt…auch hier in Chile.

Wir verbringen die Nacht vor den Toren des Observatoriums und hoffen inständig, daß sich bis zum nächsten Tag die Wolken verzogen haben und die Tour nachgeholt werden kann. Der Himmel am Tag darauf ist auch von strahlendem Blau und kristallklar, aber wir freuen uns zu früh. Es geht auf Vollmond zu, und weil viel Mondlicht die Sichtbarkeit anderer Objekte am Himmel zu sehr trübt, gibt es in den nächsten Tagen keine Führungen. Wir geben auf – vorläufig.

La Serena

Wir sind in La Serena angekommen und haben das Gefühl, an der Adriaküste oder der Costa Brava zu sein. Die Stadt hat sich, zusammen mit der Nachbarstadt Coquimbo, in den vergangenen Jahren zu einem angesagten Sommerresort der wohlhabenderen Chilenen entwickelt. La Serena liegt in einer weitläufigen halbmondförmigen Bucht und ist mit Coquimbo durch einen breiten, gut acht Kilometer langen Sandstrand verbunden, der von der Avenida del Mar gesäumt wird. An der waterfront reiht sich ein moderner, zum Glück meistens sehr geschmackvoller, Wohnkomplex an den nächsten, nur unterbrochen von einigen Restaurants und Cafes. Wir sind noch außerhalb der Saison da und teilen uns den Strand mit nur wenigen anderen Menschen. In den mäßig hohen, eiskalten Wellen tummeln sich hartgesottene Surfer und Seevögel, ein Handvoll Angler fischt vom Strand aus, Spaziergänger bummeln durch den Sand und auf der Promenade sind Jogger und Radfahrer in trendigen Outfits unterwegs.

Wir fahren die Küste noch dreißig Kilometer weiter südlich von Coquimbo und spekulieren auf einen schönen Platz für die Nacht an einem der kleineren Strände, aber wir geben irgendwann resigniert die Suche auf und kehren um. Jedes schöne Fleckchen am Meer ist umzäunt und als Privatgelände gekennzeichnet; kein Durchschlupf ist hier zu finden, schon gar nicht mit unserem weißen Elefanten. Wie so oft an den schönen Orten auf dieser Welt ist der Kuchen auch hier vergeben, und zwar zu einhundert Prozent. Zurück in La Serena bleiben wir auf einem Platz an der Strandpromenade, sicherlich nicht schlecht, aber wir sind inzwischen etwas verwöhnt.

Bei einem Ausflug auf den Cerro Grande können wir die gesamte Bucht von La Serena bis hinüber nach Coquimbo überblicken. Ähnlich wie Iquique liegt La Serena langgezogen auf einem schmalen Streifen zwischen dem Pazifik und den Bergen. Am Fuße des Cerro Grande liegen zahlreiche gated communities neueren Datums und die dort stehenden Villen könnten auch durchaus in Hollywood stehen:

Coquimbo präsentiert sich weniger prätentiös. Der Name bedeutet in der Sprache der Diaguita-Indianer, die hier früher lebten, „ruhiges Wasser“. Heute leben in der quirligen Hafenstadt rund 200.000 Menschen. Schon aus großer Entfernung ist das Wahrzeichen Coquimbos sichtbar: Auf dem höchsten Punkt der Stadt wurde zum 2000ten Jahrestag von Christi Geburt aus Beton das 63 Meter hohe Cruz del Tercer Milenio errichtet. Über Geschmack lässt sich doch streiten…

Angezapft

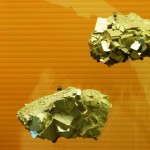

Wichtigstes Exportprodukt Chiles ist mit rund 50% der Erlöse nach wie vor Kupfer, obwohl die Kupferadern immer schwerer zugänglich sind und der Metallgehalt im Gestein sinkt. Aber selbst bei nur 0,8% Kupfergehalt lohnt sich die Förderung, daher werden immer weitere Förderstätten erschlossen. Selbst in den entlegendsten Winkeln fallen uns die Minen auf, jeder Berg hier scheint auf der Suche nach dem roten Gold zumindest angezapft.

Stimmt der Weltmarktpreis wie zum Beispiel in 2011, dann fährt das exportierte Kupfer für Chile rund 44 Milliarden US-Dollar ein. Vor Peru mit 8% und China mit ebenfalls 8% ist Chile mit 32% der Weltproduktion mit deutlichem Abstand der größte Kupferproduzent und nutzt diese Spitzenposition inzwischen sehr klug für sich: Drohen die Preise für Kupfer auf dem Weltmarkt zu verfallen, dann versuchen die chilenischen Kupferkonzerne nicht, die Verluste durch höhere Exportvolumina auszugleichen, sondern drosseln ganz einfach die Produktion und stützen somit den Preis für das rote Gold.

Chiles ertragsreichste Kupfermine neben Escondida ist Chuquicamata bei Calama in der Atacama-Wüste. Sie ist die weltweit größte Kupfermine im Tagebau, ein riesiges Loch von 5 km x 3 km, in welchem tagtäglich in Terrassen bis zu 1.000 Meter Tiefe Gestein gesprengt, abgetragen, auf überdimensional große Kipper – die Reifen sind allein vier Meter hoch – verladen, hochgekarrt, zertrümmert, ausgewaschen und geschmolzen wird. Pro Jahr erzielt die Mine ca. 500.000 Tonnen reinen Kupfers (99,6%) und als Nebenprodukte einige andere wertvolle Mineralien wie Gold und Silber. Allein die Kupferreserven von Chuquicamata reichen bei gleichbleibender Produktion geschätzt noch zwei bis drei Jahrzehnte. In der Nachbarschaft hat man mit der Mine Radomiro Tomic eine weitere Kupferader erschlossen, die heute rund 300.000 Tonnen des roten Metalls erwirtschaftet, in Escondida rund 800.000 Tonnen. Überall versteckt in den Bergen gibt es Minen, und wir haben in der Einöde der Halbwüste auch mehrfach Ein-Mann-Minen gesehen, die aus einem simplen Bretterverschlag, Wasserbehälter, Generator und einem Loch im Boden bestehen. Diese Männer graben völlig allein und ohne großartige Hilfsmittel in der Hoffnung, auf den einen Fund, der ihr Leben verändert.

Die angestellten Minenarbeiter, zum Beispiel in Chuquicamata, verdienen nicht schlecht, mit rund 2.000 EUR pro Monat zählen sie zweifellos zu den Besserverdienern in Chile. Die Arbeiter wohnen zudem mietfrei und das Krankenhaus der Mine zählt zu den bestausgestatteten des Landes. Das Wort eines mineros hat Gewicht: Im Rahmen der Tarifverhandlungen 2012 erhielten alle Arbeiter Boni in Höhe von umgerechnet EUR 30.000. Leitende Angestellte erhalten Freitickets für Urlaubsreisen und die Firma trägt auch die Studiengebühren ihrer Kinder, wobei der Begriff „geldwerter Vorteil“, mit welchem die deutschen Finanzämter es schaffen, jede Belohnung und Anerkennung seitens eines Arbeitgebers kräftig zu versalzen, hier in Chile unbekannt ist.

There´s no free lunch. Die Kehrseite ist ein Arbeitsplatz, der mit einem enorm hohen Risiko für Leib und Leben verbunden ist. Wir alle erinnern uns an die wochenlange Berichterstattung in den Medien, als im August 2010 ein Bergsturz 33 Minenarbeiter in der 120 Jahre alten Kupfer- und Goldmine San José bei Copiapó verschüttete. Niemand wusste zunächst, ob die mineros, die man in 700 Metern Tiefe vermutete, noch lebten. Auf dem Minengelände wurde für die Angehörigen, aber auch für die Flut von internationalen Journalisten, das Camp Esperanza errichtet. Fortan konnte, wer wollte, zum Beispiel auf n-tv nonstop live dabei sein und die reality show in real time verfolgen. Ein Medienspektakel ohnegleichen setzte über Wochen ein und Chile sicherte sich ungewollt einen täglichen Spitzenplatz bei der internationalen Berichterstattung.

Es dauerte die Ewigkeit von 17 Tagen, bis zwei Sondierungsbohrungen in den Schacht vordringen konnten, in dem die Bergleute vermutet wurden. Ein Bohrkopf brachte schließlich die überraschende Nachricht auf einem Zettel nach oben „Estamos bien en el refugio – los 33“ (Uns 33 geht es im Schutzraum gut). Die Kumpels hatten im Schacht nicht nur überlebt, sondern ihre Gruppe klug und überlegt organisiert. Alle 48 Stunden gab es einen Löffel Fisch aus der Dose, eine halbe Tasse Milch und einen halben Keks, getrunken wurde das Kühlwasser aus den Fahrzeugen. Der Überlebenswille, ganz besonders aber die Disziplin dieser Männer muß überragend gewesen sein, denn die Luftfeuchtigkeit dort unten betrug 80%, die Frischluftzufuhr war minimal und die Aussicht auf Rettung … fast illusorisch.

Eine notdürftige Versorgung der Bergleute mit Lebensmitteln konnte über die Sondierungsbohrungen zwar gewährleistet werden, aber es war eine enorme technische Herausforderung, ein ausreichend großes Bohrloch zur Bergung zu legen. Ein Wettlauf gegen die Zeit setzte ein – vor den Augen der Weltbevölkerung. Drei unterschiedliche Großbohröpfe wurden mit drei unterschiedlichen Techniken eingesetzt – ein deutsches Gerät vom Typ Schramm T-130 schaffte den Durchbruch als erstes. Am 13. Oktober, 69 Tage nach dem Grubensturz, konnten die 33 Bergleute einer nach dem anderen mit der eigens konstruierten Rettungskapsel Phoenix 2 ans Tageslicht geholt werden. Präsident Pineira begrüßte jeden einzelnen der 33 Helden per Handschlag, 1.700 Journalisten vor Ort dokumentierten das Wunder mit Wort und Bild und Millionen von Fernsehzuschauern rund um den Erdball jubelten über das Happy End dieses unglaublichen Dramas.

Hat dieses Unglück das Verantwortungsbewußtsein der Minenbetreiber erhöht und die Sicherheitsstandards verbessert? Wohl nicht. In den sechs Monaten nach dem „Wunder von San José“ starben allein in Chile elf Minenarbeiter bei Grubenunglücken.

Neben dem primären Risiko unter Tage ist das sekundäre Risiko oftmals nicht unmittelbar sichtbar: die Belastungen im Rauch der Verhüttungsanlagen, die giftigen Chemikalien, die beim Reinigen des Rohkupfers benutzt oder auch freigesetzt werden, z. B. Schwefelsäure und Arsen. Nicht nur die Arbeiter sind von den Vergiftungen betroffen, sondern alle in der Umgebung der Mine lebenden Menschen und die Spätfolgen sind oft erst viele Jahre später erkennbar.

Reinkarnationswunsch

Reserva Nacional Pingüino de Humboldt

Am nächsten Tag setzen wir unsere Fahrt fort und gelangen zum kleinen Fischerort Punta de Choros, organisatorisches Zentrum des Nationalparks Pingüino de Humboldt. Hier hat der chilenische Staat drei vor der einsamen Felsenküste gelegene Inseln schon frühzeitig unter Naturschutz gestellt. Im Hafen sehen wir allerdings Fischer, die in großen Mengen Abalone, die ebenfalls unter Naturschutz stehen, auf Wagen verladen. Aber eingeschränkter Naturschutz ist immerhin besser als kein Naturschutz und man kann den seit ewigen Zeiten dort lebenden Fischern nicht jegliche Lebensgrundlage entziehen.

Auf der Isla Damas, Isla Choros und Isla Chanaral leben jedenfalls ungestört Seevögel, Seelöwen, Seeotter und eine Kolonie von Humboldt-Pinguinen. Wir entscheiden uns spontan für eine Tour und sind zwanzig Minuten später in einem kleinen Boot bereits unterwegs.

Unsere Spontanität wird belohnt: Schon während der Anfahrt Richtung Isla Choros entdecken wir Finnwale, die eigentlich für diese Jahreszeit noch etwas zu früh sind. Später im Jahr kann man rund um die Inseln mit etwas Glück auch Buckelwale, Blauwale und Orcas beobachten.

Unser Glück hält an, denn kaum sind die Finnwale abgetaucht wird unser Boot von einer Gruppe großer Tümmler begleitet. Wir erfahren, daß sie im El-Nino-Jahr 1978 mit einer warmen Meeresströmung gekommen und seitdem geblieben sind.

Im Boot geht es die felsige und steile Küste der Isla Choros entlang und wir können die dort lebenden Tiere aus nächster Nähe beobachten. Die Insel darf nicht betreten werden, sondern bleibt ausschließlich den Tieren vorbehalten, die dort auch ihre Babystuben haben. Besonders die nur einen halben Meter großen Humboldt-Pinguine sind putzig anzuschauen. So watschelig und unbeholfen sie an Land erscheinen so behände und rasend schnell sind sie unter Wasser.

An den steilen Hängen der Insel sehen wir an einigen Stellen schmale, weit nach oben führende Trampelpfade. Die kleinen Pinguine legen diese an, um ihre Nester vor den Seeottern zu schützen, die nichts lieber verspeisen als ein frisches Pinguinei.

Wir können die Kobolde des Meeres, die flinken Seeotter, auf einem Felsen im Meer beim genüsslichen Verspeisen eines Krebses beobachten.

In den Felsnischen sind viele Seevögel gerade mit dem Nestbau beschäftigt. Wir sehen verschiedene Arten von Möwen, Tölpel, Pelikane und Kormorane, und bewundern ihre Flugakrobatik. Die Landung ist vielleicht nicht unbedingt die Stärke der Pelikane und manch einer kippt dabei auch schon mal auf die Nase und muß wild mit den Schwingen schlagend korrigieren, aber dafür sind sie mit Abstand die besten Gleiter. Die tiefschwarzen Kormorane kreisen in zehn bis 15 Metern über dem Meer und halten Ausschau nach kleinen Fischen. Erspähen sie ihre Beute aus der Luft, kippen sie über eine Flügelseite weg, bringen sich mit wenigen Flügelschlägen in die richtige Position, schießen dann wie ein Pfeil aufs Meer zu und klappen auf den letzten Metern die Flügel ein, um blitzschnell und in exakt dem richtigen Winkel einzutauchen.

Dann geht es weiter zur Isla Damas, der einzigen der drei Inseln, die betreten werden darf. Durch flechtenbehangene Kakteenfelder klettern wir über die kleinen Hügel und an den weißen Sandstränden mit türkisblauem Wasser fühlen wir uns fast wie in der Karibik. Auch hier blühen gerade die Pflanzen.

Es ist schön hier und wir genießen die Stille und den Aufenthalt, auch wenn er nur kurz ist, sehr. Die fast gänzliche Unberührtheit der Insel und ihre schlichte Schönheit vermitteln einen Eindruck, wie sich Leben ohne den Menschen, ohne Zivilisation anfühlt.

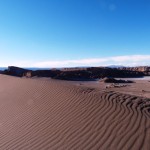

Wir erleben einen tollen Tag, und der Grzimek in mir ist mehr als zufrieden. Auch in puncto Nachtplatz bleibt das Glück auf unserer Seite: Zwischen Meer und großen Sanddünen schlagen wir unser Quartier auf und zünden das Lagerfeuer an – Romantik pur.

(M)ein kleiner grüner Kaktus

Am nächsten Tag geht es gezwungenermaßen ein Stück über die öde PanAm bis Caldera, von wo wir wieder für lange Zeit eine wenig befahrene Küstenstraße nehmen können. Ab Bahia Inglesa wird es auf kleinem Niveau spürbar touristischer, da hier viele Chilenen aus Santiago oder aus dem Norden ihre Ferien verbringen. Bahia besteht aus einem halbmondförmig geschwungenen Sandstrand und einer kleinen Ansammlung von Eigentumswohnungen, Ferienhäusern und Restaurants in buntem Stilmix, aber da wir außerhalb der Saison hier sind ist alles geschlossen und außer einigen wenigen Dauergästen niemand zu sehen.

In Baranquillas schlagen wir unser Quartier für eine Nacht oberhalb der Bucht zwischen bizarren schwarzen Felsen mit Blick auf den Ort und die Küste auf.

Am nächsten Tag führt uns der Weg durch Huasco, eine kleine Oase an der Küste, und an ausgedehnten Olivenhainen vorbei, in denen die in Chile berühmten Aceitunas des Huasco gedeihen. Es ist keine Erntezeit und so träumt der sehr authentische Ort entspannt vor sich hin.

Hier in Huasco endet die Küstenstraße und wir müssen zurück auf die östlich im Landesinneren verlaufende PanAm, um zum Parque Nacional Pingüino de Humboldt zu gelangen. Auf nicht ganz halber Strecke zur PanAm beschließen wir, uns ab Freirina querfeldein südwärts durch die Berge zu schlagen. Über eine ausgesetzte, nur mühsam befahrbare Piste schrauben wir uns Kurve für Kurve immer weiter bis auf 1.300 Meter hoch. Die Fahrerei ist anstrengend und Hugo kurbelt bis er dicke Arme hat. Teilweise ist die Piste in dem Gelände nur auf die nächsten zwanzig Meter sichtbar und wir erwarten jeden Moment ein Sesam-öffne-dich-Tor oder ein Loch im Boden, welches uns verschlingt, aber auf jede Biegung folgt die nächste und so geht es immer weiter.

Auf den ersten Blick scheint die Landschaft, soweit das Auge blicken kann, eintönig braun-grau, hoffnungslos vertrocknet, von stacheligen Kakteen abgesehen ohne jedes Leben, aber als wir aussteigen und genauer hinschauen werden wir überrascht: Die Vielfalt der Vegetation ist enorm groß und viele der Kakteen tragen gerade Blüten in den unterschiedlichsten Farben und Formen oder auch kleine Früchte.

Selbst aus dem trockensten Gestrüpp wachsen kleine zarte Blüten und auf verbrannt aussehenden Wurzeln oder Ästen wächst eine Art leuchtend-grünes Moos. Wir sind beeindruckt, wie die Natur es auch hier schafft, der Luft das bisschen Feuchtigkeit abzutrotzen und für sich zu nutzen. Es ist Frühling und zwischen September und November lebt hier die Wüste.

Wir entdecken sogar einen kleinen Baum, der zwei unterschiedliche Blütenformen trägt:

Je länger wir verweilen desto schärfer stellt sich der Blick für das Gelände und um so mehr entdecken wir. Neben der Vielfalt an Pflanzen gibt es kleine und größere Insekten, Schmetterlinge, Geckos und auch ein unerschrockener Fuchs schnürt neugierig an uns vorbei.

Unser Ziel, der Nationalpark Pingüino de Humboldt, schaffen wir an diesem Tag nicht mehr und so übernachten wir, etwas gerädert, aber voller schöner Eindrücke, im Kakteenfeld.

Parque Nacional Pan de Azucar

Von Cifuncho führt uns eine Piste zurück zur Panamericana, welche wir aber nach einem kurzen Stück bereits wieder verlassen können, um eine verschlungene, in großen Teilen versandete Straße in den Nationalpark Pan de Azucar zu nehmen. Die Landschaft ist bizarr, erscheint auf den ersten Blick lebensfeindlich, aber die Vegetation und die Tierwelt sind erstaunlich: Hier gedeihen viele Arten von Kakteen, die die nötige Feuchtigkeit aus dem aufsteigenden Küstennebel, dem camanchaca, ziehen, und neben vielen Seevögeln sind hier auch Füchse und sogar Guanakos zu finden. Wir gönnen uns an einem der schönen Sandstrände des Nationalparks einen faulen Nachmittag und bleiben über Nacht.

Wir gucken in die Röhre

Auf der Suche nach einem Nachtplatz am Strand südlich von Antofagasta kommt plötzlich ein großer Volvo auf uns zu und wir treffen Rita und Rudi wieder, die wir schon in Cusco getroffen hatten. Wir finden einen gemeinsamen Stellplatz im Parque Croatia und Zeit für ein Schwätzchen ist immer.

Am nächsten Morgen fahren wir auf gut Glück rund 140 Kilometer weiter zum Observatorium Cerro Paranal auf dem gleichnamigen 2.600 m hohen Berg südlich von Antofagasta in der Küstenkordillere. Je höher wir fahren desto größer wird die Einsamkeit und die Landschaft mit ihren rot-braunen Hügeln und den weiten Ebenen dazwischen gleicht mehr und mehr dem Mars.

Schon von weitem sehen wir die vier großen, in der Abendsonne silbrig glänzenden Kuppeln der europäischen Astronomie-Organisation ESO. Wir übernachten in der Marslandschaft unterhalb des bereits geschlossenen Eingangstores. Die Stille ist greifbar; nicht ein Laut ist zu hören.

Hier im Observatorium steht ein Very Large Telescope, welches vier Spiegel mit je 8,2 Meter Durchmesser kombiniert. So wird die Auflösung eines 200 Meter Teleskopes simuliert und eine unvorstellbare Reichweite und Genauigkeit erzielt. Ein Mann auf dem Mond ist damit erkennbar, aber Ziel der dort forschenden Astronomen sind ferne Galaxien und das Geheimnis des Ursprungs des Universums. Wir hoffen auf eine spontan mögliche Besichtigung, die uns aber leider – Europäer hin oder her – verwehrt bleibt. Wir gucken in die Röhre, aber anders, als wir uns das gedacht hatten.

Wir fahren zurück ans Meer und legen einen kurzen Stopp in Taltal, einem ruhigen Fischernest, ein. Bei einem Bummel durch die Umgebung der zentralen Plaza mit ihrer bunten Kirche entdecken wir auch einige Graffity-Malereien, die in ihrer Aussage traurige Einblicke in das wohl manchmal doch brutale lokale Leben geben:

Bevor wir an der Playa Cifuncho einen malerischen und einsamen Stellplatz finden führt uns die wenig befahrene Straße durch eine staubtrockene Landschaft, in welcher zwischen dem Geröll – wie wir finden – äußerst seltsam anmutende Kakteen wachsen:

Wir dürfen eine ruhige Nacht am Traumstrand genießen.

Antofagasta

Über die Ruta 1 fahren wir in den nächsten Tagen die abwechslungsreiche Küste mit ihren tief in die Felswände eingegrabenen Buchten, kleinen Industriehäfen und beschaulichen Fischerorten weiter nach Süden. Antofagasta ist unser nächstes größeres Etappenziel. Die Entfernungsangaben auf den grün-weißen Schildern tragen den großen Distanzen in diesem langgezogenen und gefühlt nur handtuchbreiten Land Rechnung und lassen uns manches Mal staunen: Puerto Montt 1.640 km. Okay. Das ist ungefähr so, als würde in Düsseldorf ein Schild mit der Entfernung nach Rom stehen.

Mejillones, ein völlig untouristischer, aber dafür um so authentischerer Ort nördlich von Antofagasta, bringt uns zum Schmunzeln, denn überall in der kleinen Stadt stehen große bunte Comicfiguren aus Plastik; von Goofy über Minnie Mouse bis Superman sind alle namhaften Helden unserer Kindheit vertreten. Auch wenn es vielleicht nicht unserer Auffassung von urbaner Ästhetik entspricht: Der Ort gibt sich alle Mühe, es den Bewohnern hübsch zu machen, denn außer dem Meer vor den Füßen und der Wüste im Rücken gibt es im Umland nicht viel.

Erschreckend ist auch hier die Zahl der Verkehrstoten, die die kurvenreiche und ungesicherte Küstenstrecke fordert. Überall stehen rechts und links der Fahrbahn die reich geschmückten Gedenkhäuschen, wobei die Trauer der Angehörigen und Freunde zuweilen skuril anmutende Formen annimmt.

Auch für uns sind die Häuschen eine Mahnung.

Wir erreichen Antofagasta, mit rund 400.000 Einwohnern größte Stadt in Chiles Norden und noch heute einer der bedeutendsten Häfen. Die beiden größten Kupferminen des Landes, Chucicamata und La Escondida, liegen nicht weit entfernt; per Bahn wird das Erz an die Küste transportiert und die Verladung auf Frachtschiffe erfolgt hier in den großen Hafenanlagen. Wie Arica und Iquique wird auch Antofagasta im Sommer von internationalen Kreuzfahrtschiffen angelaufen, deren Passagiere zusätzlich Geld in die Stadtkasse spülen.

Zum Übernachten finden wir rund 15 km nördlich der Stadt einen „Kaiserplatz“ an der Steilküste aus Muschelkalk, die hier vom ewig nagenden Meer im Laufe der Jahrtausende ausgewaschen ist. So entstand auch das Wahrzeichen Antofagastas, La Portada, ein steinernes Tor in der Brandung des Pazifiks.

Als wir einen Gleitschirmflieger parallel zum Steilufer in immer gleicher Höhe nonstop über den Strand hin und her fliegen sehen gibt es für Hugo kein Halten mehr. Rauf aufs Dach, rein ins Gurtzeug und rauf in die Luft. Davon hat er schon lange geträumt und die Bedingungen sind geradezu ideal. Am Strand zieht er den Schirm auf, geht ein paar Schritte zurück und schon ist er im Aufwindband. In gleichmäßigen Bahnen schwebt er geräuschlos am Ufer entlang und erst mit der im Pazifik versinkenden Sonne hat er wieder festen Boden unter den Füßen.

Das Stadtbild von Antofagasta zeigt die Identität als Hafenstadt und ihre enge Verflochtenheit mit den Minen in zahlreichen Wandmalereien und dem schön restaurierten, alten Bahnhof aus dem 19ten Jahrhundert.

Nach einem Bummel durch das Zentrum und die palmenbestandene Plaza Colón besuchen wir das kleine, aber attraktiv gestaltete Museo Desierto de Atacama, welches auf den imposanten Ruinen einer ehemaligen Silberschmelze angelegt und 2010 eröffnet wurde. In verschiedenen Themenräumen widmet es sich primär der Geologie und dem Bergbau in der Atacama-Wüste und sekundär der Arbeit in den astronomischen Observatorien, die nicht weit entfernt liegen.

@DerNachbar: Eines der Highlights ist der Prototyp des Marsroboters NOMAD, den die NASA in der Atacama testete und bei welchem SICK verantwortlich für die Teleoptik war!

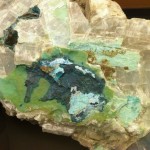

Während unserer Fahrt durch die hoch gelegenen Andenregionen in Bolivien und Peru waren uns häufiger große leuchtend blau oder grüngefleckte Steine aufgefallen und wir hatten uns schon gefragt, welcher Wahnsinnige wohl auf über 4000 Metern mit einer Paintball-Pistole durch die Einöde läuft und Steine mit Farbe anspritzt. Das Museum klärt uns auf: Alles echt – es handelt sich um kupferhaltige oxidierte Steine.

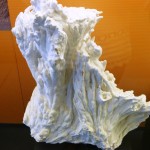

Daß die Atacama vor vielen Millionen Jahren keine Wüste, sondern Teil des Meeresbodens war bezeugen zahlreiche archäologische Funde. Unter anderem sind im Museum Kieferteile von Urkrokodilen, versteinerte Skelette von Mini-Sauriern, Fossilien von Muscheln und Meeresschnecken und die Knochen und Zähne eines Megalodons, des bis zu 18 Meter großen Riesenhais, ausgestellt. Ein einzelner Zahn ist in etwa so groß wie meine Handfläche und Hugo hätte im Kiefer des Riesenhais noch locker aufrecht stehen können. Bei zwei bis drei Metern Kieferdurchmesser konnte der Megalodon ein ausgewachsenes Pferd im Ganzen verschlucken. Der Weiße Hai ist dagegen ein Kuscheltier.

Auf kleinem Raum bringt das Museum gekonnt alle relevanten Informationen rund um die Geschichte der Atacama übersichtlich zusammen, erklärt die geologische Bedeutung für die Metallgewinnung und auch die Zusammenhänge zwischen Erdgeschichte und der Erbebenhäufigkeit heute.

Daniela im Himmel

Big After Flight Smile

Hugo im Sandkasten

Wir sind für ein paar Tage zurück in Iquique und im Altazor Flypark. Außer uns ist dort für eine Woche eine große Gruppe Gleitschirmflieger aus Argentinien zu Gast und drei deutsche Piloten aus der Nähe von München. Zeit für ein gemeinsames Bier…

Bei unserem ersten Besuch hatte Hugo den Startplatz oberhalb der großen Sanddüne El Dragón kennengelernt, aber im Süden der Stadt soll es eine zweite legendär gute Startmöglichkeit an einem Sandhügel fast auf Meereshöhe geben, der auch gleichzeitig Landeplatz ist. Wir fahren hin. Der Hügel entpuppt sich als nicht viel mehr als ein Sandhüppelchen in der prallen Sonne, aber die Thermik ist für jeden Flieger ein Traum. Mit dem auflandigen Wind schraubt sich Hugo in kürzester Zeit weit über die Bergkuppen und genießt einen langen Flug.

Iquique boomt unübersehbar. Überall schießen schicke gläserne Wohntürme aus dem Boden. Der Platz zwischen der großen Sanddüne und dem Meer ist begrenzt, also baut man in die Höhe. Die Beschreibungen der Objekte bei den Immobilienagenturen und auf den großformatigen Werbetafeln klingen gut: Keine Wohnung unter 120 qm, Parkettboden, High-Tech-Küche mit Kochinsel, erdbebensicher und in der Tsunami Safety Zone gelegen. Wir sprechen mit einem seit 15 Jahren in Iquique beheimateten Europäer und erfahren, daß derzeit nicht nur die Wohntürme, sondern auch deren Preise in den Himmel wachsen. Rund um Iquique liegen fünf sehr große Kupferminen und die Minenarbeiter verdienen doppelt soviel wie der chilenische Durchschnittsarbeiter. Sie treiben in Iquique die Immobilienpreise in die Höhe.

Die Minen liegen zu einem großen Teil in Höhen von bis über 4.000 Metern. Eine tägliche Pendelei zwischen Arbeitsstätte und Zuhause ist weder zeitlich noch körperlich machbar, daher fragen wir nach, wie die Arbeitszeiten der Minenarbeiter sind. Sieben Tage Arbeit, während der die Arbeiter in einfachsten Quartieren vor Ort untergebracht sind, dann sieben freie Tage, während derer alle Annehmlichkeiten von Iquique auf vergleichsweise hohem Niveau genossen werden können.

Marsmännchen

Sowohl in Peru als auch im Norden Chiles gibt es in der Wüste, insbesondere an den Osthängen des kargen Küstengebirges, zahlreiche Geoglyphen, großformatige Erdbilder, die meist zwischen 1000 und 1400 aus bis heute von Wissenschaftlern nicht enträtseltem Grund geschaffen wurden. Meist handelt es sich bei den Darstellungen um Tiere, geometrische Figuren oder Abbildungen von Menschen.

Von der Panamericana aus machen wir einen kurzen Abstecher über eine Schotterpiste zu den Geolifos del Cerro Unita. Auf einem verloren in der Wüste stehenden Erdhügel findet sich dort mit 86 Meter die weltweit größte bislang von Archäologen gefundene Abbildung einer menschlichen Figur, der Gigante de Atacama. Die Wissenschaftler vermuten, daß sie einen Gott oder einen Herrscher darstellen soll, da das Haupt auch heute noch gut sichtbar mit vier Federn geschmückt ist und sich seitlich die Abbildung eines Herrschaftsstabes befindet.

Erich von Däniken hätte die Figur bestimmt den Marsmännchen zugordnet, aber vielleicht hat vor Tausend Jahren auch einfach nur jemand Langeweile gehabt.

Zurück in Chile

Wir verabschieden uns von Guadalupe und Paul, verlassen Tacna und überqueren schon nach wenigen Kilometern die Grenze zu Chile. Die Ausreise aus Peru ist schnell und unkompliziert, aber die Einreiseformalitäten nach Chile sind dieses Mal langwierig. Wir spüren sofort: Hier tickt die Uhr anders. Eine freundliche Grenzbeamtin fängt uns schon vor den verschiedenen Schaltern ab und erklärt das Procedere. Mit ihrem Outfit könnte sie ohne Überarbeitung durch Stylisten und Visagisten sofort in jeder CSI-Serie mitspielen: Dunkelblauer, mit Goldborten und – Knöpfen abgesetzter Hosenanzug, der auf Figur geschneidert sein muß, so tadellos und faltenfrei wie er sitzt, dazu eine ebenfalls goldbesetzte Polizeimütze im gleichen Farbton, die dunklen Haare zu einem eleganten Knoten im Nacken frisiert, mit leuchtend rotem Lippenstift makellos geschminkte Lippen, dazu die anscheinend für alle südamerikanischen Beamten obligatorische Pilotenbrille mit Goldrand und Vollverspiegelung. In Jeans und T-Shirt fühlen wir uns in ihrer Gegenwart leicht underdressed…

Nachdem ich vier verschiedene Stationen in unterschiedlichen Gebäuden abgelaufen habe, um alle erforderlichen Stempel für die Einreise von Fahrzeug und uns zu erhalten, müssen wir noch eine eidesstattliche Erklärung über die mitgeführten Produkte/Lebensmittel ausfüllen und unterzeichen. Dann wird der Wagen von einem Beamten geprüft. Wir kennen dies bereits von der vorherigen Einreise und haben bewusst leicht auffindbar ein paar Bananen, Avocados und Kartoffeln deponiert, damit der Beamte schnell was findet und gar nicht erst auf die Idee kommt, nach dem Fleisch im Kühlfach, der Mango in der Handtasche, dem Honig unterm Bett und den Chia-Samen unter den Handtüchern zu suchen, vom Coca-Tee aus Bolivien ganz zu schweigen. Wie erwartet werden Bananen, Avocados und Kartoffeln konfisziert, dann erhalten wir die Freigabe, dürfen weiterfahren und am letzten Kontrollpunkt wird uns das Formular mit den vielen Stempeln wieder abgenommen.

Die nördlichste Stadt Chiles und eine der ältesten Siedlungen des Landes ist Arica, nur eine gute halbe Stunde Fahrt von Peru entfernt. Lange vor der Ankunft der Spanier trieben die hier lebenden Indianer regen Handel mit den Völkern im Andenhochland und über den alten Handelsweg entlang des Azapa-Tales verläuft heute eine asphaltierte Straße nach Bolivien. Die Spanier legten hier einen Hafen an, um das Silber aus den Minen von Potosi leichter verschiffen zu können. Heute wird Arica von Kreuzfahrtschiffen, die im Sommerhalbjahr auf der legendären Kap-Hoorn-Route rund um Südamerika reisen, gelegentlich besucht.

Bei unserem ersten kurzen Besuch Chiles hatten wir vor einigen Wochen an einem der Strände im Süden Aricas übernachtet, uns die Stadt selbst aus Zeitmangel aber nicht angesehen. Dies holen wir jetzt nach und sind sehr überrascht. Hier finden wir den gleichen „Drive“, die gleiche Emsigkeit, die uns schon in Iquique aufgefallen war. Anders als in Bolivien oder Peru besitzen die Chilenen eine ausgeprägte „Aufsteigermentalität“. Am wirtschaftlichen Erfolg bemisst sich auch der persönliche eines jeden Einzelnen. Nicht nur in diesem Punkt ist die Nähe zum europäischen oder US-amerikanischem Lebensstil auffällig. In Arica finden wir neben dem klassischen mercado publico mit der schmalen Calle Bolognesi auch eine schöne gepflegte Fußgängerzone mit vielen Geschäften, Restaurants und Cafes und der Supermarkt braucht in puncto Größe und Sortiment den Vergleich mit einem real oder Walmart nicht zu scheuen.

Sehenswert ist die Iglesia San Marcos, die als Fertigbau-Konstruktion vollständig aus Eisen von Alexandre Eiffel hier 1875 errichtet wurde. Es klingt seltsam, als wir an die Wände klopfen. Auch vom deutschen Einfluß finden sich heute noch Spuren: An der Wasserfront steht auf dem ehemaligen Bahnhofsvorplatz eine alte Lokomotive aus der Maschinenfabrik Esslingen, welche um 1925 den Zug auf der Strecke zwischen Arica und La Paz in Bolivien zog.

Im Norden der Stadt liegt ein kilometerlanger, fast menschenleerer Sandstrand, der zum Sonnenbaden und Faulenzen einlädt. Nur einige hartgesottene Surfer in dicken Neoprenanzügen wagen sich mit ihren Boards ins Wasser, denn die Fluten des Humboldtstromes sind um diese Jahreszeit noch eiskalt.

PanAm

Nach ein paar Tagen Pause in Iquique setzen wir unseren Weg nach Norden fort, schrauben uns 600 Meter die steile Kordillerenwand hoch und werfen einen letzten Blick auf El Dragòn und die Stadt am Meer, bevor es landeinwärts und dann gezwungenermaßen ein Stück über die Panamericana geht. Kurz vor der Kreuzung mit der PanAm kommen wir an den beiden verlassenen Salpeterstädtchen Humberstone und Santa Laura mit ihren vor sich hinrostenden Industrieanlagen vorbei, die wie Dinosauriergerippe im Sand stehen. Während des Salpeterbooms entstanden hier Kleinstädte mit Wohnungen für die Arbeiter, Geschäften, Kneipen und manchmal sogar Freizeiteinrichtungen. De facto gehörten die saliteras, also die Orte, den Minenbesitzern, die ihre Arbeiter mit sogenannten fichas bezahlten, Münzen, die nur im jeweiligen Ort Gültigkeit als Zahlungsmittel besaßen und andernorts völlig wertlos waren. Ein in sich geschlossener, für die Minenbesitzer äußerst lukrativer Kreislauf also. Nachdem die Salpeterherstellung dann auf chemischem Weg viel leichter und kostengünstiger wurde, blieben die beiden Städtchen sich selbst überlassen und wurden Ende der 60er aufgegeben.

Die Panamericana ist hier im Norden Chiles alles andere als eine Traumstraße. Die zweispurige, über Kilometer schnurgerade verlaufende Straße ist an den Seiten häufig vermüllt und führt durch die karge Landschaft der Atacama, aber sie ist die einzige fahrbare Verbindung nach Arica und weiter zum einzigen chilenisch-peruanischen Grenzübergang, Tacna. Als es Abend wird suchen wir uns einen Stellplatz und kurz darauf geht am Himmel der Vollmond über der PanAm auf.

Endlich Wasser

Von Calama, einer großen, aber wenig reizvollen Minenstadt, fahren wir quer durch die nördliche Atacama und durchschneiden die legendäre, hier aber entsetzlich langweilige Panamericana auf rund 1.000 Metern Höhe. Trotz unserer Trödelei in Brasilien und zwei Monaten in Bolivien haben wir es dann endlich geschafft – wir erreichen den Pazifik und freuen uns über das Wasser, das hier als mächtige Brandung und eiskalt auf die einsamen Strände rollt.

Nordchile besteht vorwiegend aus Wüstenlandschaft, aus braun-grauen öden Sand- und Geröllflächen, die teilweise ganz bis an die Steilküste heranreichen. Gekennzeichnet wird der Norden durch die Atacama, die trockenste Wüste der Erde. Sie umschließt die östlichen Teile des Küstenberglandes sowie die anschließende, rund 1.000 Meter über N.N. gelegene Senkzone, die Pampa de Tamarugal. In den letzten Jahrzehnten, an manchen Wetterstationen sogar seit Beginn der Aufzeichnungen, wurden hier überhaupt keine Niederschläge gemessen. Kein Tropfen, nichts, nada. Der Humboldt-Strom bringt zwar kaltes Wasser an die Küste, aber die steil aufragenden Küstengebirge – bei Iquique über 600 Meter – halten den aufsteigenden Küstennebel vom Landesinneren ab. Die Wolken stauen sich an den Bergen und liegen wie eine dicke weiße Decke über der Küste. Infolgedessen gibt es in der Pampa nicht einmal ansatzweise Zeichen von Leben. Von den wenigen echten Sommermonaten Dezember bis Februar abgesehen liegen die Strände an Chiles Küste stattdessen im grauen Dauernebel.

Bevor wir Iquique erreichen legen wir einen Stop an einem einsamen Strand ein und bleiben über Nacht. Viele Pelikane und verschiedene Arten von Seevögeln sind hier zuhause und wir schauen zu, wie sie mit angewinkelten Flügeln pfeilschnell ins Wasser schießen und mit einem Fisch im Schnabel wieder auftauchen.

Am Morgen können wir über Stunden große Schwärme von Vögeln beobachten, die wie auf einer Autobahn in einem Abstand von vielleicht einem Meter über der Wasseroberfläche hintereinander von Norden nach Süden ziehen, dem patagonischen Sommer entgegen.

Iquique liegt auf einer schmalen Zone zwischen dem Pazifik und einer direkt hinter der Stadt auf über 600 Meter Höhe aufragenden Kordillerenwand, die über eine einzige Straße erklommen werden kann. Von oben hat man einen wunderbaren Überblick über die Stadt, den Pazifik und eine gigantische, mehrere Hundert Meter hohe Sanddüne namens El Dragón.

Zu Zeiten Charles Darwins war Iquique ein Fischernest, dann über lange Zeit Lieferant für den entsetzlich stinkenden Guano und Salpeter aus den großen nahegelegenen Minen. Insbesondere die reichen Salpeterbarone verliehen der Stadt ihr auch heute immer noch recht hübsches Gesicht. Der historische Stadtkern rund um die schmucke Plaza Prat mit ihrem Uhrenturm wurde gekonnt renoviert und die typische Architektur wie vor hundert Jahren erhalten, so zum Beispiel die mit Holz getäfelten breiten Bürgersteige in der Avenida Baquedano und die eleganten, oft villenartigen Holzhäuser, die im oberen Geschoß eine Art überdachte Veranda besitzen. In der kleinen Fußgängerzone wurden sogar die Kabel unterirdisch verlegt, was für Chile eine große Ausnahme ist.

Hier in Iquique spürt man am derzeitigen Bauboom ganz deutlich, daß Chile emsig alles daran setzt, in puncto Wirtschaftsleistung global aufzuschließen. Aus der Stadt der kleinen ein- bis zweistöckigen Häuser entwickelt sich ein Bonsai-Miami mit modernen Glastürmen, trendigen Restaurants und gut sortierten Supermärkten.

Iquique ist einer der chilenischen Hot Spots für die Flugszene und Hugo nutzt die Thermik für einige Flüge, sowohl mit dem Gleitschirm als auch dem Drachen, wobei der Startplatz spektakulär oberhalb der großen Sanddüne liegt und die Landung am zentralen Stadtstrand erfolgt. Eine Kunst, zwischen all den spielenden Kindern, umherjagenden Hunden, Joggern und sonstigen Passanten ein freies Fleckchen zu finden!

Dina und ich bummeln durch den Hafen bis zur Mole der Fischer, wo neben vielen Pelikanen einige Seelöwen behäbig am Ufer liegen oder im Wasser schwimmen und auf Fischabfälle hoffen. Wir bekommen prompt auch Appetit und gönnen uns ein Stück gegrillten Schwertfisch. Frischer geht es nicht!

In einer der ersten Nächte, die wir in Iquique verbringen, werde ich wach, weil ich mich urplötzlich seekrank fühle. Im wenigen Licht versuche ich mich zu orientieren, kann aber über Sekunden keinen festen Punkt finden, da alles vibriert. Dina fährt panisch aus dem Schlaf hoch, weiß gar nicht, was los ist und springt fast durchs Fenster. Die Erde bebt, aber nach wenigen Sekunden ist der Spuk vorbei. Hugo, das Murmeltier, hat von alledem nichts mitbekommen. Am nächsten Tag erfahren wir, daß in Chile pro Jahr rund 500 Mal die Erde bebt und Iquique erst im April von einem Beben der Starke 8,2 betroffen war, welches die Straße am Steilhang in großen Teilen einstürzen ließ, die seitdem noch immer instandgesetzt wird. Auch Tsunamis sind hier nicht unbekannt und das gesamte Stadtareal ist mit Schildern entsprechend der Gefahrenstufe gekennzeichnet: Rot für Tsunami Hazard Zone, grün für Tsunami Safety Zone, dazwischen gibt es noch eine blaue Zone. Auch die Fluchtwege sind in den Straßen mit Pfeilen markiert. Überhaupt wird hier sehr viel gewarnt: Wir entdecken an der Strandpromenade sogar ein fünfstufiges Warnsystem für Sonnenstrahlung, damit man sich keinen Sonnenbrand holt.

Leicht angeschlagen

Bei dem Ritt über die bolivianischen Vulkane hat der Unimog ein paar üble Blessuren davon getragen und Hugo verbringt einige Zeit mit kreativer Bastelarbeit unter dem Auto:

– Gewinde im Bremsflüssigkeitsbehälter losgerüttelt und undicht

– Undichtigkeit am Getriebe

– Kleiner Ölschlauch am Vorgelege abgerissen

– Kabel an Batterie losgerüttelt, dadurch ist der Batterieanschluß teils geschmolzen

– Staubmanschette zwischen Getriebe und Achswelle gerissen

– Dieselfilter zugesetzt

– Anschlagsbegrenzer der Beifahrertür durch Windbö abgerissen

– Teilweise Möbelschrauben gelockert

– Sicherungsautomaten rausgerüttelt

– Schrauben im Motorraum gelockert

– Druckluftschlauch undicht

In Calama laufen wir auf dem halben Weg Richtung Küste eine Mercedes-LKW-Werkstatt an, aber da keine Ersatzteile vorhanden sind, muß auch hier technisch improvisiert werden. Zum Glück erweist sich der Unimog als gutmütig und schnurrt weiter.

War es das alles wert? Ja, unbedingt!!!!!

San Pedro de Atacama

Gute zweitausend Meter rauschen wir den Paso de Jama in Chile hinunter und können es kaum fassen: Der Paß ist nicht nur asphaltiert, sondern hat Mittel- und Seitenstreifen und an besonders kritischen Stellen sogar … Leitplanken und Reflektoren! Deutschen Maßstäben genügt er allemal. Es geht nonstop bis auf 2.440 Meter bergab und seitlich der Fahrbahn finden sich alle paar Kilometer Notfallspuren für Wagen, deren Bremsen versagen. Die kleine Stadt San Pedro de Atacama mit rund 2.000 Einwohnern ist umgeben von einem knappen Dutzend Fünf- und Sechstausender, markantester Gipfel dieser Kulisse ist der Vulkan Licanbur. Der Ursprung von San Pedro liegt weit zurück. Der Ort war bereits Zentrum der Atacama-Indianer, bevor er um 1450 von den Inka eingenommen wurde. Im 19ten Jahrhundert lebte die Siedlung von durchziehenden Karawanen, die Vieh und andere Waren aus Argentinien zu den Minen in der Wüste und zu den Häfen am Pazifik brachten.

Mit den einstöckigen, weiß getünchten Häuschen aus Adobe, den luftgetrockneten Lehmziegeln, gleicht San Pedro de Atacama ein bisschen einer Westernstadt in New Mexico. Die kleine Oase in der Atacama ist heute eine touristische Drehscheibe; hier erholen sich die Reisenden von den Strapazen und verteilen sich neu in alle Himmelsrichtungen: Die Grenzen von Bolivien, Argentinien und Chile treffen hier aufeinander und bis Peru ist es auch nicht weit. Die Infrastruktur ist entsprechend: Es gibt viele Touranbieter, kleine hübsche Hostals und unzählige Restaurants. Nach den entbehrungsreichen einsamen Tagen im südlichen Bolivien fühlen wir uns wie im Paradies und schlemmen uns hemmungslos durch die Menukarten.

Ganz in der Nähe von San Pedro und ein Muß für uns ist das Valle de la Luna. Vor Urzeiten war es ein See, dessen Boden bei heftigen Erdbeben emporgedrückt und aufgefaltet wurde. In Jahrmillionen tat die Natur, sprich Wind und Wetter, dann ihr Übriges. Sie schuf eine einmalig bizarre Welt, schliff Figuren und Türme aus Sand, Salz und Lehm und schichtete große Dünen aus rötlichem Sand auf. Von der höchsten Düne erblickt man in der Ferne den Vulkan Licanbur mit seiner symmetrischen Silhouette. Bei Sonnenuntergang leuchten er und das zu seinen Füßen liegende Tal erst gelb-orange, dann rot und zuletzt violett.